Epilogo: LA FINE DEL MANDATO

di Lucio Martinelli

1.PENSIERI e riflessioni PRIMA DELL’ADDIO.

Il giorno dell’addio, sospirato e triste nello stesso tempo, era alle porte. Dovevo iniziare a fare le valigie per tornare a casa e riabbracciare mia moglie. Mio figlio mi aveva raggiunto da qualche settimana, al rientro da un corso di studi in Gran Bretagna. Il mio Mandato stava per concludersi. Chi mi doveva sostituire era già arrivato, fortunato lui, con un volo diretto da Roma. Solo tre ore di viaggio rispetto alle 22 da me passate, nel 1987, su due aerei e un traghetto, senza contare le soste tra un vettore e l’altro. La situazione era diversa. I bombardamenti erano cessati, anche se il Paese era sull’orlo del collasso economico e morale. I libanesi si sentivano respinti dal mondo intero. Nessuno investiva il proprio danaro sul posto; anzi, chi ne aveva la possibilità lo esportava su banche estere o emigrava portandolo al seguito. L’immobilismo era totale. Le forze politiche e imprenditoriali chiedevano di processare il Gen. Aoun e di espellere dal Libano, per sempre, tutti coloro che lo avevano appoggiato. Paradossalmente (ma ho già messo in evidenza che il paradosso era di casa in Libano!), l’unico personaggio che aveva osato sfidare apertamente la Siria, da quando il Libano era diventato indipendente, l’uomo che aveva lottato per cacciare le truppe di occupazione, per ristabilire un ordine democratico compromesso da una classe politica corrotta, dall’intromissione politico-religiosa dell’Iran e dalle prepotenze delle milizie illegali di partito, era stato proprio il Gen. Aoun. Anche se non aveva più alcun potere, la sua “immagine” era ancora un ostacolo a qualsiasi iniziativa per risolvere la crisi. Per il Presidente siriano Assad, per quello libanese Hraoui, per la cricca di politici cristiani e musulmani, per Geagea, per i commercianti e per la classe degli intrallazzatori, Aoun incredibilmente era ancora un intralcio alle loro ambizioni. In una società eterogenea e instabile come quella libanese, c’era il timore che potesse essere liberato dall’Ambasciata di Francia, dove si era rifugiato per chiedere asilo politico. Doveva essere imprigionato o addirittura giustiziato. Solo così ci si poteva affrancare dalla presenza di un uomo onesto, di un idealista, che però aveva perso il senso della realtà. L’intransigenza, l’atteggiamento di sfida, di rifiuto di qualsiasi compromesso, si erano ritorte contro di lui, decretando la sua sconfitta militare e politica.

Avevo stimato il Gen. Aoun al suo esordio sulla scena politica. Avevo scoperto in lui un patriottismo che sembrava ormai desueto nel Paese dei Cedri. Ne avevo apprezzato il coraggio, la volontà moralizzatrice, avevo condiviso i suoi propositi di combattere occupanti e corrotti. Ma, ben presto, mi ero reso conto che il suo programma era solo “teorico”. La massa di coloro che sembravano essere i suoi “sostenitori” non si impegnava affatto per far vincere le sue idee. Lui, forse, fingeva di non accorgersene. Molti passi politicamente maldestri del Generale, erano imputabili all’illusione che la folla osannante, che si recava ogni giorno sotto le sue finestre, lo avrebbe seguito anche nelle prove di forza. Non si accorgeva che si trattava di un impegno soltanto a livello emotivo. La partecipazione della gente non oltrepassava la soglia psicologica. Nessuno era disposto a sacrificare qualcosa e men che meno se stesso. In tutti c’era però sempre la speranza, tipica del levantino, che “poteva arrivare qualcuno a togliere le castagne dal fuoco”. Il principale torto di Aoun è stato proprio quello di non capire che i primi a illuderlo erano proprio coloro che sembravano i suoi sostenitori più accesi.

Prima della partenza definitiva, mille riflessioni affollavano la mia mente e non era facile stabilire un ordine prioritario. In particolare riflettevo su quanta “disinformazione”, calcolata o per ignoranza, aveva subito il Libano nel corso della sua crisi. Prima di tutto, c’era quella svolta da un certo tipo di stampa o da giornalisti politicamente schierati. Dal 1975 al 1987 erano apparsi titoli con frasi come: “Ad Israele tutto agli arabi niente”; “I palestinesi senza terra vengono uccisi in Libano”; “I palestinesi sono costretti a vivere in luridi campi sovraffollati”; I maroniti massacrano i rifugiati palestinesi”; I libanesi sono dei terroristi e dei mercanti di droga” e tanti altri ancora. Potevo fare l’elenco dei giornali italiani che avevano pubblicato questo tipo di corrispondenza fuorviante, falsa e strumentale.

Tale modo di scrivere si poteva definire “una corretta informazione?

Per fortuna c’erano anche giornalisti come Eric Rouleau, di “Le Monde” che, pur essendo un esperto di questioni mediorientali, aveva il coraggio di ammettere: “No! Non sono mai riuscito a scrivere un articolo sulla crisi libanese perché la situazione era troppo complicata e, quindi, rischiavo di scrivere delle cose inesatte”

Se un corrispondente non era in grado di capire le differenze esistenti tra i clan sunniti del Nord con quelli della capitale, tra i clan cittadini e quelli rurali, se non riusciva ad afferrare il perché del frazionamento della comunità sciita, in parte rivolta alla Siria e in parte all’Iran, che si massacravano fra loro per la conquista del potere locale, se non conosceva i motivi della atavica rivalità tra maroniti e drusi, se non sapeva penetrare le differenze esistenti tra i maroniti del Nord e quelli della Béqa’a, come poteva essere convinto che ciò che scriveva fosse la verità? E di falsità sulle vicende interne libanesi, fino alla caduta del “muro di Berlino”, ne sono state scritte in una quantità tale che ben pochi lettori hanno capito “cosa accadeva realmente” nel martoriato Libano e chi era o chi erano i veri responsabili. Anche i reporter libanesi non sempre riportavano le notizie con imparzialità. La verità, secondo molti, apparteneva alla corrente che si schierava con il più forte.

Soltanto la penna di uno spettatore neutrale poteva avvicinarsi alla verità (forse), cercando di capire la” ragione” di quel diuturno, terrificante spettacolo di morti e feriti per le strade, di case che bruciavano, di vie ingombre di rottami di auto e di macerie, di cannoni e di carri armati che sparavano a tutti e contro tutti.

In quel momento pensavo, ad esempio, a quanto aveva scritto la giornalista Maria Chaktoura, il 23 aprile 1990, nei giorni più aspri della guerra tra Aoun e Geagea, la “guerra dei fratelli”. Scriveva: “Cristo sulla croce ha perdonato i suoi carnefici. I martiri, cioè tutti quei libanesi uccisi dalla follia e dall’odio, lo hanno fatto anche loro, forse. Ma i sopravvissuti non dimenticheranno mai. Essi non perdoneranno mai né l’uno (Aoun) né l’altro (Geagea). Sarebbe troppo! Fate la vostra guerra, signori, ma terminatela. Completate la vostra opera di distruzione con l’augurio unanime. Ma per favore, risparmiateci almeno i discorsi e le lezioni di patriottismo.”

Queste parole erano condivisibili, ma erano di una reporter che era stata, inizialmente, una accesa seguace delle idee politiche del Generale. E questo cambiamento di opinione mi induceva a riflettere, ancora una volta, sul “perché” si era arrivati ad uno scontro così efferato tra due personaggi che, qualora alleati, avrebbero potuto forse salvare il loro Paese anziché perderlo. Negli anni tra il 1975 e il 1982, la forza del Libano cristiano era prevalentemente espressa dalle milizie di partito, in quanto i palestinesi avevano screditato l’autorità dello Stato. Le milizie erano nate per respingere le sopraffazioni palestinesi e dei loro alleati islamici. Si erano battute contro Arafat e la sue bande di terroristi, ma coloro che erano considerati “eroi e martiri” dalla tradizione popolare, come ad esempio Béchir Gemayel, erano stati sostituiti da individui senza scrupoli, che arruolavano teppisti e criminali per attuare i loro traffici illegali: droga, armi, benzina, ecc., attraverso la gestione diretta di porti illegali e fonti di distribuzione illecite. Nel 1986, le milizie cristiane si erano riunite in un’unica organizzazione paramilitare, il cui capo indiscusso, Samir Geagea, basava la sua autorità su un denominatore comune: l’interesse privato, che un gruppo eterogeneo di politicanti, di faccendieri, di corrotti e di falliti nella professione civile come lui (Geagea era un odontotecnico non ancora diplomato, che si faceva però chiamare dottore), sosteneva a spada tratta.

Era possibile attribuire la stessa responsabilità a questi due personaggi?

Non credo. Il profilo morale era molto differente, così come erano diversi gli scopi per i quali, entrambi si erano battuti con selvaggio furore. Aoun poteva essere accusato di essere un intransigente, di aver respinto il compromesso, di voler affermare valori ormai diventati “astratti” dopo tanti anni di guerre e sofferenze. La sua ostinazione nel voler affermare l’importanza della sovranità nazionale ad una pletora di persone alle quali non interessava più, aveva causato morti e distruzioni. Forse, questa sua “irriducibilità” nascondeva anche delle ambizioni personali, di prestigio e di potere, ma credo che le motivazioni non fossero assolutamente paragonabili a quelle del suo rivale. Samir Geagea, era il capo di una potente organizzazione illegale e criminale, che oltre a macchiarsi di delitti comuni (droga, contrabbando, omicidi, azioni terroristiche), non aveva esitato a massacrare a cannonate dei compatrioti per difendere il suo regno illegittimo. Aoun, qualunque fossero le sue ambizioni politiche, aveva cercato di estirpare questo cancro dalla società cristiana, ma questo generoso impulso era stato fatalmente la sua rovina e quella dell’enclave cristiana che voleva proteggere dagli artigli di Damasco.

Così come il consesso internazionale e i politici locali, anche il clero cristiano, sia maronita sia greco ortodosso, aveva mantenuto una posizione ambigua durante la “guerra dei fratelli”. Ora che era finita, per giustificare la propria ignavia, i capi religiosi accusavano i due personaggi di stragi e di catastrofi in egual misura, senza fare alcuna distinzione tra i due. Era pur vero che le morti sono sempre ingiustificabili, ma anche in questa denuncia c’era una sostanziale differenza. Chi era morto per Aoun, sapeva che combatteva contro l’illegalità. Chi era morto per Geagea, aveva perso la vita per difendere i propri interessi e quelli immorali del suo capo.

Prima che accadesse l’irreparabile, ero andato a salutare Aoun a Baabda. Mi aveva accolto con calore e simpatia e io avevo accuratamente evitato di accennare alla situazione politica e al cerchio che si stava stringendo intorno alla sua persona. La sua stretta di mano era stata vigorosa ma il sorriso triste. Appariva stanco e scoraggiato. Da tempo era circondato da persone pronte a tradirlo o a rinnegarlo. Sono convinto che la sfiducia nei collaboratori a lui più vicini, sia stato il motivo che l’abbia indotto a non sacrificarsi per difendere i suoi principi e cercare asilo politico nell’Ambasciata di Francia. Forse era più saggio vivere e organizzare una opposizione all’estero. Avevo apprezzato quest’uomo, poco conosciuto fino al 1988. Aveva dimostrato di avere a cuore il suo Paese ma aveva dimenticato che il popolo, cristiano o musulmano che sia, obbediva, da sempre e prima di tutto, alle leggi del proprio clan, a quelle regole non scritte, tramandate di generazione in generazione che stipulano e sciolgono alleanze solo quando c’è un “interesse” immediato e che ogni “offesa” o rifiuto di queste regole si puniva nel sangue. I risultati promessi nella lotta contro la Siria erano stati vanificati allorquando aveva dovuto combattere Geagea e la sua potente milizia, un uomo che rispecchiava il perfetto esempio di quella classe di individui che curava soltanto i propri interessi, né più né meno come tutti gli altri politici, capi religiosi o delle milizie musulmane. Ogni speranza di aiuto esterno era definitivamente naufragata quando gli USA si erano riavvicinati a Damasco dopo l’invasione irachena del Kuwait. I libanesi, soprattutto i cristiani, anelavano di tornare a vivere in pace, nella tranquillità e nel benessere. In sedici anni di guerre si erano arricchiti o impoveriti, ma da buoni “commercianti” non erano più disposti a sacrificarsi per ideali patriottici dai contorni incerti. Era tempo di pensare a se stessi. Il Paese era dissestato e con immensi danni in tutti i settori. Nel Sud, la coalizione musulmana contro Israele rendeva precaria la sicurezza sia dell’Alta Galilea sia della fascia di confine. L’Iran rafforzava sempre più le sue posizioni militari antisioniste e antidemocratiche anche nella valle della Béqa’a. Le migliaia di adepti del partito di Dio (Hizbollah), non erano più dei cittadini libanesi ma soltanto dei terroristi. Il fanatismo religioso superava i concetti di Patria, nazionalità, annullava le coscienze e rendeva i partigiani di questa farneticante, sfrenata ideologia, degli automi disposti a tutto, anche a farsi saltare in aria alla guida di un’autobomba o con una cintura esplosiva. Al Libano andava infatti il triste e immeritato merito di essere l’inventore e l’esportatore di tutta la serie di trappole esplosive usate da questi fanatici in nome di Allah.

Le partenze sono sempre molto tristi! Lasciavo con profonda malinconia i miei collaboratori, i miei carabinieri e il gruppo di amici libanesi con i quali avevo condiviso molti disagi e pericoli e qualche volta, anche il pane. Non li avrei mai più rivisti.

Il mio segretario, G. Sole (al centro) e i due carabinieri F. Miccoli e A. Malinconico

Provavo anche l’amara sensazione che, una volta rientrato in Patria, il patrimonio di esperienze accumulato con tanti sacrifici, sarebbe andato disperso. Avevo capito e imparato tante cose, esaminandole e vagliandole da un punto di osservazione privilegiato. Avevo analizzato fatti e realtà preziose per un Comandante. Avevo vissuto i drammi quotidiani di una guerra vera, combattuta intorno a me, con delle condizioni ben diverse di quelle ipotizzabili nelle esercitazioni. Alcuni di questi momenti li avevo vissuti dall’interno! Avevo costatato su me stesso gli effetti incredibili dell’adrenalina, che riesce a darti forza e lucidità nei momenti più difficili, eliminando lo stress e perfino la fame e la sete. Per dei mesi avevo dormito tre o quattro ore nelle ventiquattro, senza provare stanchezza.

Ero stato un testimone oculare degli anni più bui e cruciali della storia libanese. Avevo assistito al collasso finale di un Paese che era stato libero e indipendente. Ero stato spettatore di una serie di guerre grandi e piccole, locali o estese. Avevo capito cosa vuol dire “cercare la logica dell’illogico”, cioè individuare quegli indizi fondamentali che in genere sfuggono a chi osserva o giudica i fatti superficialmente o peggio da lontano, magari dietro una scrivania, senza avere la possibilità di penetrare usi, costumi e tradizioni di gente profondamente diversa che puoi capire solo se entri nella loro mentalità. Insh’Allah, l’espressione cardine della filosofia araba che affida il futuro alla sola volontà di Dio, non era una espressione tipica dei musulmani libanesi ma era propria anche dei cristiani, unitamente al fatalismo e alla sfiducia. Si tratta di mentalità che diventano ermetiche se le si giudica con la griglia valutativa della cultura occidentale anziché ricercare le differenze ideologiche, culturali, religiose che ci differenziano.

Tutte le azioni condotte dalla Siria, dall’Iran, dall’Iraq, da Israele, avevano sempre avuto un filo logico, che sfuggiva a un analista che non era riuscito a penetrare il modo di agire di questa collettività dalle sfaccettature evanescenti e complicate nello stesso tempo. I Governi degli stati appena menzionati, ad esempio, indebolivano le organizzazioni armate libanesi facendo però credere a tutti che, al contrario, le stavano sostenendo militarmente e finanziariamente. E lo attuavano creando ad arte dei poli di attrito, che degeneravano in continui scontri armati, come quelli che si verificavano di continuo tra Amal e palestinesi, tra Amal e Hizbollah, ecc., scontri armati che indebolivano le strutture di comando e modificavano le alleanze. I capi carismatici di questi piccoli eserciti, istituiti per la sicurezza delle comunità religiose, venivano rimpiazzati da personaggi senza legge e senza scrupoli. Costoro, per fare i propri interessi, eliminavano o toglievano il potere ai politici, ai militari, agli imprenditori, ai banchieri. Quale miglior sistema per mantenere un permanente stato di crisi del quale approfittare? Quali migliori occasioni per sfogare nel piccolo, indifeso Libano le tante tensioni di un Medio Oriente creato a tavolino nel 1920?

Per imparare a valutare la quotidianità, bisognava approfondire separatamente tutti gli avvenimenti, trovare i loro probabili legami col passato, proiettarli, se possibile, nel futuro. Occorreva tanta passione e nessuna paura dei rischi che si potevano correre. Solo così si realizzavano esperienze durevoli e soprattutto valide, senza le quali era impossibile fare valutazione o trarre delle conclusioni.

Ma, in Italia, chi poteva essere interessato a queste cose?

Nonostante i tre anni di insicurezza, di preoccupazione costante per l’incolumità di familiari e dipendenti, non avevo mai rimpianto la decisione di partire per il Libano. Qualche volta, nei momenti più cruciali, mi ero chiesto “se ne valeva la pena” specialmente quando percepivo lo scarso interesse in Patria per il pericoloso lavoro che svolgevo. La mia, come quella di molti altri Addetti Militari, era soprattutto una sfida nei confronti di se stessi. La tragedia libanese, malgrado l’angoscia di certi momenti, aveva assolutamente bisogno di testimoni qualificati e obiettivi, non coinvolti emotivamente. A volte era difficile restare coerenti con tale atteggiamento quando ti accorgevi che in Patria erano veramente pochi coloro che avevano un interesse per il tuo lavoro di “intelligence”. Nessuno, ad esempio, aveva dato importanza ai messaggi con i quali preannunciavo la probabile invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein. La notizia, passata agli Addetti Militari francese e inglese aveva, viceversa, interessato moltissimo i rispettivi Ministeri. Eppure la mia fonte (esclusiva) aveva già dimostrato in passato di essere completamente attendibile. Avevo rischiato molte volte la mia incolumità, o peggio di essere sequestrato, per raccogliere informazioni sul terreno che probabilmente pochi leggevano o si limitavano a “prenderne atto” comodamente seduti in luoghi tranquilli. Guai, però, se involontariamente omettevi un indirizzo durante la trasmissione di un messaggio cifrato! Il personaggio o l’Ufficio che avevi involontariamente “omesso” si sentiva “trascurato” e allora arrivava prontamente la protesta. Nessuno provava a immaginare che, mentre il messaggio veniva trasmesso, un bombardamento improvviso poteva consigliare all’operatore di andare in un “rifugio”, anziché rischiare la vita per compiere il proprio dovere.

Gli Addetti Militari di Gran Bretagna e Francia, miei grandi amici, con i quali

ho condiviso tante peripezie e scambi di informazioni.

Gli ultimi giorni del Mandato, così come i primi, sono sempre i più intensi e convulsi.

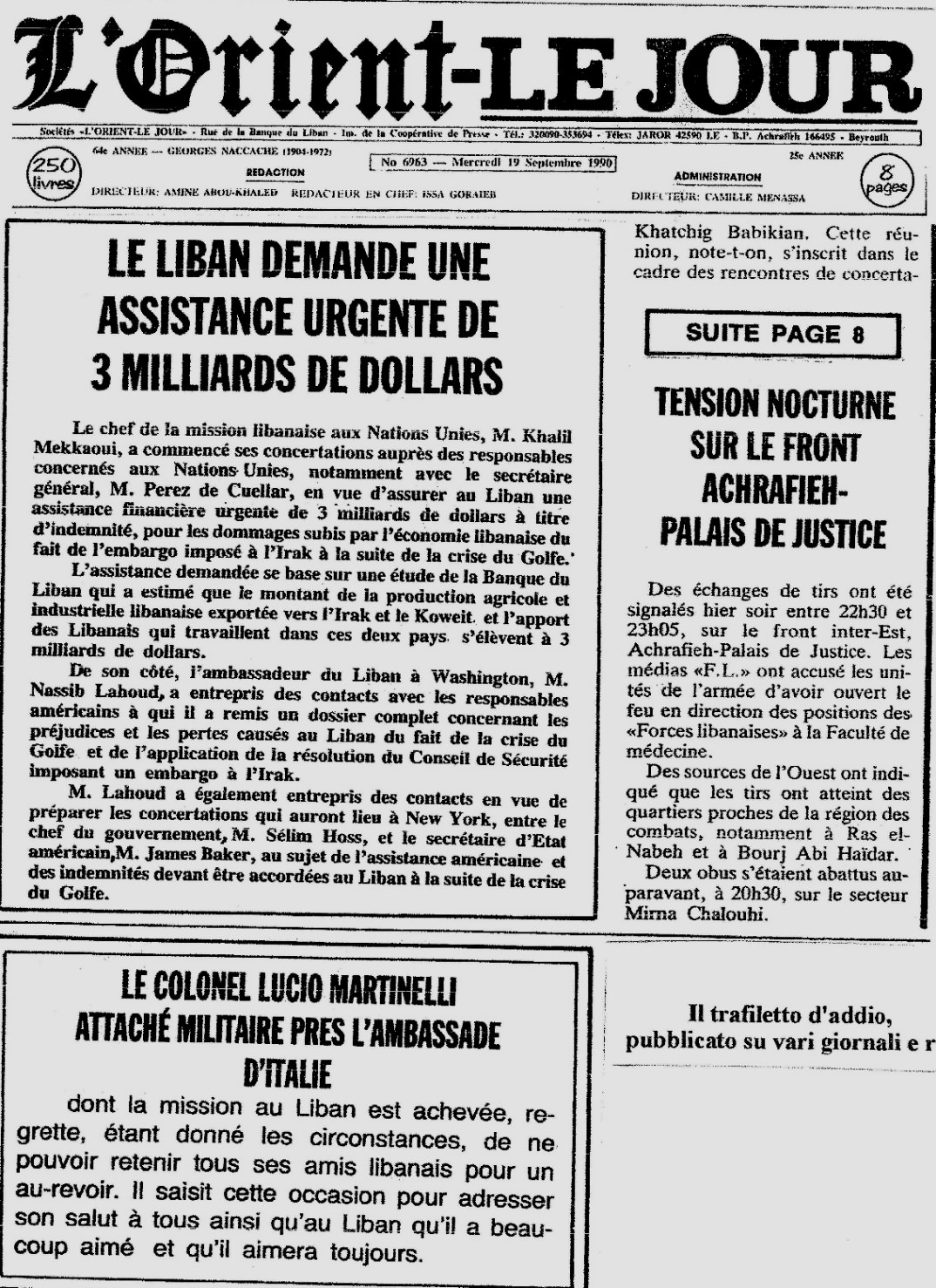

La situazione politica e militare non mi permetteva di salutare collettivamente gli amici e i conoscenti con un “ricevimento”, come avevo fatto all’atto dell’assunzione dell’incarico. Ero stato costretto a organizzare degli incontri separati e limitati. Ma non ero tuttavia riuscito a congedarmi da tutti. E questo per me era un cruccio. Allora facevo pubblicare un trafiletto di saluto sui principali giornali, in francese e in inglese, certo che gli amici libanesi mi avrebbero capito e giustificato.

L’ultima riunione con gli Addetti Militari, alla quale avevo assistito anche mio figlio, era stata particolarmente commovente. Quale Decano dell’Associazione, dovevo effettuare il “passaggio di consegne” all’Addetto Militare polacco, che subentrava nella carica. Non dimenticherò mai il saluto di addio rivoltomi dal collega francese, il Col. Serge Ivanovski (di origine russa, al centro nella foto). Al suo apprezzamento sincero per quanto avevo fatto per tutti loro, per il lavoro svolto insieme, si univano le espressioni di stima e di affetto di tutti gli altri colleghi. Ero commosso ma soprattutto mi sentivo “ricompensato” per tutti i disagi, i pericoli e le delusioni. In quei momenti mi sono sentito orgoglioso del lavoro compiuto. Il Cappellano dell’Ambasciata di Francia, anche lui presente, mi aveva pubblicamente ringraziato per l’opera di sostegno economico a favore di un orfanotrofio e per le “borse di studio” che avevo lasciato per degli studenti bisognosi. In Libano la sanità e l’istruzione erano a “pagamento”.

Il trafiletto d’addio pubblicato su vari giornali e riviste francofone e anglofone.

Quando si pensa agli “addii”, vengono alla mente le persone con le quali hai più strettamente collaborato: gli Ambasciatori. Il primo Capo Missione, Antonio Mancini, deceduto, amava profondamente il Libano e i libanesi e da questi era ricambiato. Sempre sorridente e ottimista, è stato un piacere ed un onore lavorare con Lui. Del secondo, De Michelis di Slonghello ho apprezzato l’audacia.

Le 4 foto testimoniano momenti diversi vissuti con loro.

L’Ambasciatore Antonio mancini

6 novembre 1987. Il taglio della torta con il Gen. Aoun.

1989. L’Ambasciatore, al termine di una cena “frugale”, parla ai Carabinieri del “Tuscania” addetti alla vigilanza della Ambasciata.

L’Ambasciatore de michelis di slonghello.

2 giugno 1990. La festa della Repubblica Italiana celebrata Nella Cancelleria di Beyrouth Ovest

Il Patriarca maronita M. SFEIR parla con l’Ambasciatore De Michelis.

Il giorno precedente la partenza, avevo pranzato con il mio Segretario, i miei carabinieri, alcuni amici italiani e mio figlio al ristorante della ATCL. Volevo gustare per l’ultima volta il Mezzé libanese, cioè l’insieme dei piatti tipici della cucina locale. Il ristorante mostrava ancora le ferite dei bombardamenti della primavera ma il cibo era ottimo. La situazione di incertezza bloccava qualsiasi iniziativa di ricostruzione. Ciononostante, la tavola era preparata con la tradizionale finezza orientale.

Molte volte, durante i terribili bombardamenti siriani del 1989, le famiglie del palazzo in cui abitavo, mi avevano invitato a mangiare con loro dei piatti tradizionali. Non era possibile dimenticare queste attenzioni fatte da persone che non mi avevano mai chiesto nulla in cambio; al contrario, desideravano quasi “scusarsi” per i disagi che il loro Paese mi costringeva a subire. Tutti mi parlavano dell’ospitalità che caratterizzava il Libano degli anni ’60-’70. Un mondo dolce e riposante accoglieva gli stranieri in modo esclusivo. Il Paese che tutti chiamavano La Svizzera del Medio Oriente!

2.LA PARTENZA

Dopo una notte pressoché insonne, osservavo dalla finestra della mia stanza d’albergo, con la meraviglia di sempre, il sole che, sbucando dietro la Montagna Bianca, solenne e impervia, inondava con i suoi raggi il terreno e il mare.

Anche all’inizio del mio Mandato ero arrivato all’alba. E in tutti gli anni trascorsi, avevo ammirato tante volte questo spettacolo. L’alba libanese era bella ma ancor più incantevole era il tramonto. In questi due momenti, la natura impiegava a piene mani la tavolozza di tutti i colori conosciuti. Sembrava quasi dire: io non ho colpa se l’uomo dimentica quanto sia bello il Libano e lo distrugge pezzo per pezzo. E, in quegli istanti, mi tornavano alla mente alcuni versi scritti dal monaco maronita Germanos Farhat (1670-1732), confratello di Charbel Makhlouf, il Santo libanese tanto venerato:

“O LIBANO AMATO,

BASTA UN MATTINO

TRASCORSO SULLE TUE COLLINE

PER GRIDARE A DIO:

SIGNORE, CONSERVA SEMPRE

L’ALLEANZA TRA TE E IL LIBANO

Il fuori strada dei carabinieri era venuto a prendermi. Mancavano poche ore al decollo dell’aereo che mi avrebbe condotto in Italia. E’ incredibile come in pochi minuti si possono rivivere incontri, sensazioni, episodi relativi a più di tre anni di vita. Eppure era quello che stava accadendo in quei momenti di attesa, quasi volessi imprimere indelebilmente nella memoria ogni cosa, anche la più banale. La massa dei ricordi legati a giorni, settimane, mesi di angosce e di paure cedeva il passo alle reminiscenze di quei brevi periodi d’intenso benessere, passati con la mia famiglia, con i miei collaboratori e con i tanti amici che mi ero fatto in questo affascinante, “disastrato”, Paese.

Su un occidentale, il Libano esercitava una attrazione quasi irrazionale, malgrado tutto quello che di brutto accadeva ogni giorno. Entrava prepotentemente dentro di te. Mio padre, vecchio coloniale, mi aveva raccontato del “mal d’Africa”, ma lui stesso non aveva saputo spiegarmi esattamente cosa fosse. Ora io lo sapevo. E’ una sorta di morbo che aggredisce l’anima, i sentimenti e che genera una quantità incredibile di emozioni straordinarie, difficilmente esprimibili a parole. Solo chi ha provato queste sensazioni, chi è entrato in contatto con queste realtà stupefacenti, spesso misteriose, ma che sono l’essenza stessa dell’Oriente, poteva capire il mio stato d’animo e quello che provavo in quei momenti.

1990. I bombardamenti nell’enclave cristiana e in Beyrouth.

1990. Una strada di Beyrouth Est (zona cristiana).

Durante il trasferimento verso l’aeroporto, guardavo con amarezza le ultime distruzioni prodotte dai bombardamenti dei due rivali, Aoun e Geagea, nella loro insensata guerra fratricida. Tutte le ferite erano ancora aperte. Nessuno effettuava più le riparazioni, che in passato i libanesi erano soliti fare, anche dopo ogni bombardamento. Era troppo grande l’incertezza nel domani.

I cubi in cemento erano posti a sbarramento delle strade per impedire la circolazione.

Palazzi sventrati.

Una mamma con due bambini guarda le rovine del palazzo che ha difronte.

La forza della sopravvivenza. Una donna annaffia i fiori sul suo balcone semidistrutto.

L

L’immagine mostra un ponte gravemente danneggiato sull’autostrada in vicinanza del porto. Sotto le arcate erano stati parcheggiati 100 mezzi tra camion compattatori per la raccolta rifiuti, ambulanze con la rianimazione a bordo e autobotti inviate dall’Italia nel quadro degli aiuti al Libano nel 1990. 97 mezzi erano rimasti miracolosamente intatti ed è stato possibile recuperarli e distribuirli alle varie Province.

Tra i due settori della capitale erano aperti soltanto due passaggi sulla “linea verde”: quello del porto e quello del Museo. Lungo la strada avevamo superato numerosi posti di blocco, specie ai margini tra una regione (Mohafazat) e l’altra. Erano la dimostrazione che lo stato di tensione era ancora grave e persistente.

Sulla linea di demarcazione, superato il passaggio del porto, le grandi distruzioni che costeggiavano il percorso erano quelle prodotte dai bombardamenti aerei, terrestri e navali israeliani del 1982, durante l’invasione e l’assedio di Beyrouth. Solo le bombe d’aereo potevano ridurre gli edifici a cumuli di macerie. Potevi vedere quello che restava del quartiere dei grandi, lussuosi alberghi che avevano reso famosa la città negli anni ’70: il Normandy, l’Holiday Inn, il Phoenicia. I loro scheletri neri riempivano il cuore di angoscia. Poi c’era il Saint George, meno danneggiato degli altri, nella splendida baia omonima, ora colma di immondizie, rottami e chiazze d’olio combustibile. Nella immagine che segue si può vedere com’era la baia e l’Hotel prima dello scoppio della conflittualità.

Poi c’erano i resti dell’Excelsior, e del sontuoso Vendŏme. Erano gli alberghi dove, fino alla fine del 1974, si riuniva il fior fiore della società mondiale. Ora erano simboli di morte e di desolazione, il rifugio di poveri derelitti. Nel 1975-76, centinaia di falangisti cristiani, di fedayin palestinesi e di inermi cittadini, erano stati uccisi o trucidati all’interno di quegli edifici che un tempo erano stati il simbolo dell’opulenza della cosmopolita Beyrouth, la regina del Medio Oriente, la Parigi del Mediterraneo.

La baia con l’hotel Saint George, in una cartolina del 1974.

Le macerie ricoprivano quasi tutte le strade di Beyrouth Ovest, pertanto era stato necessario ricavare dei percorsi tortuosi per consentire l’approccio tra un settore e l’altro della capitale agli autoveicoli. Lungo questi percorsi dovevi superare numerosi posti di controllo, da parte dei siriani e di tutte le milizie alleate.

Un “barrage delle truppe siriane in Beyrouth Ovest.

1990. Un passaggio creato tra le rovine sulla “linea verde” per accedere a Beyrouth Ovest.

Macerie su macerie. Si passa solo su percorsi prestabiliti, sgomberati alla meglio.

1990. Beyrouth Ovest. Palazzi distrutti, appena superata la “linea verde”.

Nell’osservare la distruzione tutt’intorno a me, i resti sventrati e anneriti di palazzi che un tempo erano il vanto della città, mi sembrava di sentire le voci di quegli anonimi speaker che, 24 0re su 24, informavano la popolazione sulle zone bombardate, quali strade e quartieri era meglio evitare, quali erano i percorsi alternativi. Credo che queste anonime “voci” abbiano salvato più vite umane, compresa la mia, di tutte le iniziative diplomatiche, internazionali, umanitarie messe insieme. Riuscivano a dare quello che nessuno era in grado di offrire: una via di scampo. Alcune parole della lingua libanese erano entrate a far parte del nostro modo di vivere. Le espressioni, per fortuna erano ripetitive. Bisognava fare molta attenzione che non fossero “negative”. Le parole “magiche” erano sempre accoppiate al nome di una strada, di una località o di un quartiere. Se ascoltavi “al-mina Jhounieh, ghayr salki. Khatar!, voleva dire che il porto di Jhounieh non era praticabile. Pericolo. Mentre “Acherafié, salki, voleva dire che il quartiere di Acherafié era praticabile, cioè non era sottoposto ad un pericolo in quel momento. La prima cosa che ognuno di noi faceva nel salire in macchina era quella di sintonizzare la radio sull’emittente più vicina al luogo dove eri diretto.

Queste cose non si possono dimenticare!

Eravamo giunti all’aeroporto. L’aereo era pronto a rullare ma non poteva ancora decollare. Alcuni colpi di mortaio, partiti da posizioni dello Hizbollah, esplodevano sulla pista. Le hostess, in quella che un tempo era la sala VIP, sistemata alla meglio, cercavano di rendere meno gravosa l’attesa e di scaricare la tensione con caffè, bibite e pistacchi. Anche al mio arrivo in Libano, via mare, avevo sentito tuonare il cannone molto lontano, proprio nella zona dove ora mi trovavo. Alla partenza, il destino voleva che portassi con me, per l’ultima volta, l’eco di esplosioni molto più vicine, per ricordarmi che le armi non avevano smesso di tacere, specie quelle delle incontrollabili ed ingovernabili milizie. No, la guerra, purtroppo non era ancora finita!

Beyrouth dopo il decollo. Sullo sfondo l’aeroporto internazionale (AIB).

La calma tornava improvvisa. Potevamo imbarcarci. Gli ultimi addii, poi una Cadillac del servizio protocollare del Ministero Affari Esteri libanese, portava me e mio figlio alla scaletta, piantonata da soldati siriani, di un DC-10 della MEA, con i motori accesi. Il pilota prendeva quota dolcemente. La città dall’alto sembrava intatta, bella come un tempo. Il mare era di un azzurro intenso, rifletteva il cielo sereno. Beyrouth diventava sempre più piccola, fino a scomparire all’orizzonte. In quel momento mi rendevo conto, con immensa tristezza, che si erano conclusi i tre anni d’inferno più belli della mia vita professionale